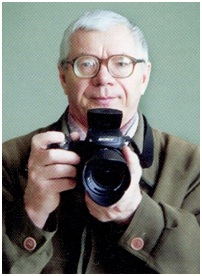

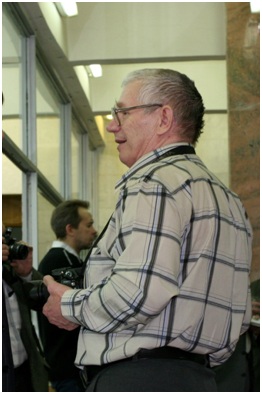

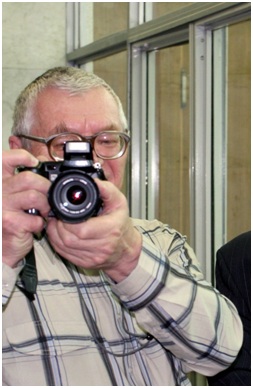

Баев Валентин Николаевич (1936 – 2025)

Лаборант высшей категории, один из фотолетописцев Института, стаж работы в ИЯФ 67 лет.

Родился 1 мая 1936 года в Москве. В 1958 году пришел работать в Лабораторию новых методов ускорения (ЛНМУ) ЛИП АН СССР (позже ставшей Институтом атомной энергии им. И.В. Курчатова, а ныне – НИЦ «Курчатовский институт»). К тому времени уже было принято решение о создании Сибирского отделения АН СССР, и началось его строительство. В августе 1962 года В.Н. Баев вместе с семьей переехал из Москвы в Академгородок, куда перебазировалась ЛНМУ, получившая название Институт ядерной физики. С тех самых пор он работал в лаборатории № 3 ИЯФ в должности лаборанта физической лаборатории и принимал участие в создании практически всех установок для экспериментов по физике высоких энергий. В ИЯФ с самого начала проведения экспериментов на установках со встречными пучками пристальное внимание уделялось электронному обеспечению систем регистрации. В лабораториях, занимающихся постановкой и проведением этих экспериментов, были сформированы подразделения, в задачу которых входили разработка и изготовление специализированной электроники для детекторов.

В начале 1960-х в лаборатории № 3 (тогда — сектор № 3) по инициативе ее заведующего В.А. Сидорова с этой целью была организована группа электронщиков, которую возглавил Ю.В. Коршунов. Ее первыми сотрудниками стали В.Н. Баев, Г.А. Савинов, В.И. Фоминых и другие. За годы, прошедшие с момента создания группы, её сотрудники участвовали в создании систем регистрации всех без исключения детекторов ИЯФ для экспериментов на встречных пучках (ОЛЯ, НД, МД-1, СНД, КМД-2, КЕДР, КМД-3), а также — в создании детектора КМД-3М и модернизации детектора СНД. Кроме этого, сотрудники принимали участие в международных проектах BELLE (Япония) и ATLAS (CERN, Швейцария).

В самом конце 1980-х гг. группа преобразовалась в два сектора — 3-12 и 3-13. В деятельности сотрудников сектора 3-12, где продолжил свою работу В.Н. Баев, добавилось новое направление — разработка координатных рентгеновских детекторов для прикладных исследований с использованием синхротронного излучения. Разработанные детекторы ОД-3, ОД-3М, DIMEX обладают рядом уникальных параметров, в частности, по скорости регистрации гамма-квантов.

Путь от научной идеи до воплощения в «железе» – долгий и трудный, и в том, что в большинстве случаев цель была достигнута, огромная заслуга людей, про которых говорят «мастер на все руки». Именно таким мастером и был Валентин Николаевич, его умение быстро и эффективно решать конкретные технические задачи любой сложности было просто бесценно и помогало научным сотрудникам лаборатории воплощать в жизнь смелые научные идеи.

Однако, интересы В.Н. Баева не ограничивались только работой. Одно из его увлечений, которому он был предан всю жизнь и в котором достиг высочайшего мастерства, – это фотография. Много лет он печатал выразительные чёрно-белые изображения — почти легендарную эпоху 1960-1990-х. Затем появились цифровые фото в цвете. На его фотографиях запечатлены не только исторические лица и события — здесь и семейные праздники, и родные, и друзья, а также пейзажи, животные, цветы, снятые ярко, но с тонким чувством цвета.

Заниматься фотографией Валентин Николаевич начал в детстве, в 1946 году, в 10 лет. Семья его жила в Москве, отец был служащим, мать — железнодорожной рабочей. После войны мальчик жил с родителями и бабушкой. Естественно, жизнь была небогатой. Однако у приятеля Валя увидел аппарат «Комсомолец» и упросил родных купить ему такой же. Он копил рубли и копейки, затем ему добавили некоторую сумму, и он поехал на улицу Горького в магазин фототехники. Вместе с аппаратом мальчик купил катушку плёнки, положил её в карман, а сам, выйдя на улицу, стал рассматривать её через видоискатель. Немедленно к нему подошёл мужчина в шляпе и в длинном синем плаще, очень модном в то время, положил ему руку на плечо и строго спросил: «Сфотографировал?» — «Нет, — ответил Валя, — у меня и аппарат не заряжен!» — «А ну покажи!» — потребовал мужчина. Мальчик открыл свой фотоаппарат и показал, что плёнки в нём нет. «Ладно, быстро беги отсюда!» — сказал неизвестный, отпуская Валю. Как оказалось, он целился своим объективом как раз на то место, где дислоцировались чекисты, наблюдавшие за некоторыми постояльцами гостиницы «Минск».

Позже Валентин Николаевич придумывал разные способы, чтобы обойти запрет на фотографирование, потому что в Москве, в Институте атомной энергии АН СССР, который в те времена назывался воинской частью 33/93 и был строго режимным учреждением, фотографировать было нельзя. Из воспоминаний В.Н. Баева («Наука в Сибири», № 1-2 за 2012 год): «Когда меня принимали туда на работу, я на двенадцати страницах расписался, что никому и никогда, ни трезвым, ни пьяным не расскажу, чем мы будем заниматься. Но, будучи совсем молодым и шустрым, решил обойти запрет на фотографирование. Все фотоаппараты, которые у нас имелись, специально были Первым отделом заблокированы только на съёмку с близкого расстояния — с осциллографа картинку можно снять, а что-то большее — нет. И тогда я подумал: у меня очки с отрицательными линзами, а что если такую линзу поставить перед объективом фотоаппарата? Я поставил и увидел, что снимать можно всё. Тогда я сфотографировал Игоря Мешкова, ныне члена-корреспондента, а тогда младшего научного сотрудника, и сделал ещё несколько фото там, где это делать было запрещено. Через два часа меня вызвали в серьёзный Первый отдел и сказали, что, если я ещё раз что-то подобное выкину, в институте больше работать не буду». После этого, будучи определённым образом запуган, В.Н. Баев уже не фотографировал, хотя регулярно встречался с И. В. Курчатовым.

«Я познакомился с ним лично благодаря дворняжке. К институту прибилась собачка, хотели её выгнать, но Игорь Васильевич не позволил. Территория института тогда была очень зелёной, И.В. любил растения. Везде, куда он приезжал, ему старались что-то подарить. Туда ему привезли целую аллею серебристых акаций и аллею голубых елей. Я шёл по аллейке, а навстречу мне бежит собачка. Игорь Васильевич кричит: «Молодой человек, не бойтесь, она не кусается!» Я ответил, что не боюсь собак, почесал её за ухом, она упала, подставила живот, я её почесал — и так мы с Курчатовым познакомились.

Мне было 22 года, но я уже знал, кто такой Курчатов. Позже мне довелось показывать ему нашу установку в закрытом зале. Видел я и Арцимовича, и Леонтовича, и Кадомцева, и Зельдовича — всю элиту, которая была занята в атомном проекте. Интерес к ним был большой, но снимать их не разрешалось».

Нет ничего удивительного в частых встречах юного лаборанта с маститым академиком — И. В. Курчатов в буквальном смысле жил на территории института, в котором работал:

«На территории института у Курчатова был построен двухэтажный домик. Это правительство за удачное проведение всех испытаний подарило ему дом. Сказали: где вы хотите, там и построим, в любом месте Советского Союза. Он попросил на территории института. В мастерской академика Желтовского (президента Академии архитектуры в те времена) нарисовали проект этого дома, и сам Желтовский несколько раз приезжал на стройку. А когда строители положили стропила из сосны, он сказал: «Нет, так нельзя! Надо дубовые. Этот дом на века!» Иными словами, предполагалось, что многие поколения благодарных потомков будут помнить Курчатова. Сейчас тенденция поменялась, и часть людей начинает думать: а может, зря делали бомбы? Но тогда это было необходимостью — слабых всегда бьют. Мы в те времена без этого оружия однозначно оказались бы слабыми».

В Институте ядерной физики тоже существовал запрет на фотосъемку, Первый отдел ИЯФ долгое время вообще не позволял сотрудникам вносить на территорию института фотоаппаратуру: «Доходило до смешного: приезжают к нам иностранцы, их ведут по институту, они снимают. Нам — категорически запрещено, в том числе и фотографировать гостей. А у нас бывали такие интересные люди, не только учёные, а деятели театра, писатели, политики...»

Долгие переговоры с начальником Отдела кадров, который успел после войны побывать на должности начальника лагеря, отнюдь не пионерского, да не одного, в 1970 году никак не могли увенчаться разрешением. Кадровик ссылался на некую инструкцию КГБ, которую показывать лаборанту, даже с первой степенью допуска, нельзя — только директору и заместителям. Обращение к заместителям результатов тоже не дало. Выждав некоторое время, Валентин Николаевич пошёл к Г.И. Будкеру. Первое предложение директора — послать кадровика в очень дальний путь на словах — было обоими участниками разговора признано неэффективным, поэтому Будкер решил повидаться с ним сам. Встретив на лестнице кадровика, В.Н. Баев сказал тому, что его ожидает директор. После разговора начальника отдела кадров с Будкером «инструкция» исчезла.

С Будкером Валентин Николаевич познакомился ещё в 1958 году – они оказались вместе в одной машине, когда каждый ехал по институтским делам. Это знакомство длилось до самой смерти академика, причём общались они «не как директор с лаборантом, а как обычные люди» и вне стен Института. Г.И. Будкер, по словам В.Н. Баева, отличался контактностью, творческим подходом к работе и к жизни вообще, редким обаянием и к тому же был необычайно фотогеничен.

Все люди, которых можно видеть на «институтских» фото В.Н. Баева, стали «большими людьми», академиками, директорами институтов. «Александр Николаевич Скринский для меня так и остался Сашей. Ему сейчас 75 лет, как и мне. Он родился 15 января 1936 года, а я — 1 мая того же года. Он дразнит меня, что старше меня на пять месяцев. Мы познакомились в Институте атомной энергии, когда он был ещё студентом, а я уже сотрудником. И вот для команды, работавшей на нашем самом первом ускорителе, я сделал небольшое приспособление. Управляя ускорителем, ребята наблюдали процессы на экране осциллографа в полной темноте, а кнопку, с которой ускоритель запускался, они постоянно роняли, и, хотя она была на проводе, приходилось ползать в потёмках и искать её на ощупь. Я добыл через одну свою знакомую фосфоресцирующую краску для часов и этой краской окрасил футляр, куда эту кнопку помещали, так что находить её стало легко. Так начался наш человеческий контакт. Не все уехали тогда с нами в Сибирь, некоторые остались в Москве. Но, к сожалению, многих уже нет в живых.

А с Александром Николаевичем, с Сашей мы провели много времени, долго дружили семьями, поэтому оказалось, что мне трудно его снимать. У меня никак не получается его официального фото. Всегда на снимке живое лицо».

Валентин Николаевич всегда фотографировал всех гостей Института. «Нет лучшего подарка для гостей, чем фотографии», — считал он. — «Человек приезжает домой и показывает фото, вспоминает, где он был и что видел». Мгновения событий, теперь ставших историей, много раз останавливались именно на его фотографиях, на которых мы видим людей, эту историю творивших.

За личный вклад в развитие научно-технического потенциала Новосибирской области и многолетний плодотворный труд Валентин Николаевич Баев в 2008 г. был награжден Почетной грамотой губернатора Новосибирской области, а в 2024 г. – в соответствии с Распоряжением РАН – юбилейной медалью «300 лет Российской академии наук».

Многие годы вместе с В.Н. Баевым в Институте проработала его супруга – Елена Федоровна Баева. В 1964 г. она пришла техником в лабораторию № 3, с 1984 г. перешла в отдел вычислительных систем, где и трудилась до выхода на пенсию в 2000 году.

Многие годы вместе с В.Н. Баевым в Институте проработала его супруга – Елена Федоровна Баева. В 1964 г. она пришла техником в лабораторию № 3, с 1984 г. перешла в отдел вычислительных систем, где и трудилась до выхода на пенсию в 2000 году.

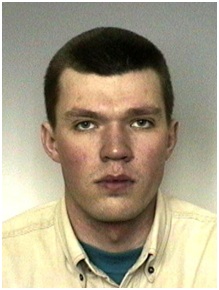

Их сын, Юрий Валентинович Баев, начал работать в лаборатории 6-1 ИЯФ еще студентом, в 1992 году, во время учебы в НГТУ. После окончания университета был переведен на должность инженера, в 2002 г. уволился по собственному желанию.