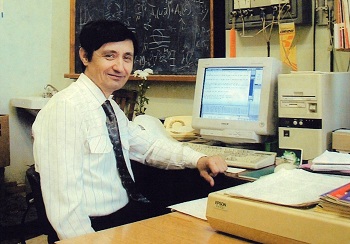

Букин Александр Дмитриевич (1947–2008)

Специалист в области физики элементарных частиц, моделирования физических процессов, статистической обработки экспериментальных данных.

Родился в Прокопьевске Кемеровской области в шахтерской семье. В 1964 г. окончил физико-математическую школу при НГУ, в 1969 г. – с отличием физический факультет НГУ по специальности «Физика» и был принят старшим инженером в Институт ядерной физики (ИЯФ) СО АН. После окончания в 1973 г. аспирантуры ИЯФ и защиты в 1978 г. кандидатской диссертации был переведен на должность старшего научного сотрудника.

Основные направления научной деятельности А.Д. Букина были связаны с разработкой программного обеспечения для обработки экспериментальных данных и моделирования экспериментов по физике высоких энергий, в том числе для прикладных исследований.

Он занимался разработкой принципов управления большими архивами экспериментальных данных на магнитных лентах и созданием комплекса программ, обеспечивающих удобную работу с файлами и надежную защиту информации от ошибок операторов и пользователей. Под его руководством были созданы универсальные программы моделирования UNIMOD1 и UNIMOD2, которые использовались для моделирования экспериментов на детекторах НД, МД-1 и СНД.

В 1991 г. по результатам этой работы А.Д. Букин успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Математическое обеспечение экспериментов на встречных электрон-позитронных пучках» и был избран на должность ведущего научного сотрудника.

С 1998 г. по 2008 г. участвовал в эксперименте международной коллаборации BaBar, проводившемся в Стэнфордской лаборатории SLAC в Калифорнии, США. Целью эксперимента являлось изучение нарушений CP-симметрии при распаде B-мезонов. Для этого использовались пучки электронов (с энергией 9,1 ГэВ) и позитронов (с энергией 3 ГэВ), коллайдера PEP-II.

C 1983 г. Александр Дмитриевич совмещал свою научную работу с преподаванием на физическом факультете НГУ. Внес существенный вклад в увеличение роли ЭВМ в учебном процессе: читал курс «ЭВМ в планировании и обработке эксперимента», вел практикум по этому курсу, в соавторстве с С.И. Эйдельманом написал учебное пособие «ЭВМ в планировании и обработке эксперимента». В 1985 г. им было получено ученое звание доцента, а в 2004 г. – профессора кафедры физико-технической информатики.

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации.

Являлся членом ученого совета ИЯФ СО РАН и автором более 500 научных публикаций.

В Институте ядерной физики Александр Дмитриевич встретил свою будущую жену, Людмилу Матвеевну. Она пришла в ИЯФ в 1966 году, работала лаборантом, фотолаборантом в отделе научно-информационного обеспечения, с 2016 г. – техник. Её умелыми руками переплетаются важные документы бухгалтерии, ОМТС и книги из библиотеки.

В семье выросли два сына, которые пошли по стопам отца и тоже закончили физический факультет НГУ.

Старший сын – Дмитрий – в 1990 г. пришел в лабораторию 3-1 ИЯФ лаборантом, где впоследствии стал младшим (1996), научным (2001) и старшим научным сотрудником (2006). В 2000 году, защитив диссертацию, стал кандидатом физико-математических наук. Проработав в Институте 22 года, уволился в 2012 г. по собственному желанию.

Младший – Михаил – пришел в ИЯФ лаборантом в 1995 году, еще во время учебы в университете. Затем закончил аспирантуру Института и стал младшим научным (2000) и научным сотрудником (2002) сектора 3-12. Уволился в 2006 г. по собственному желанию.