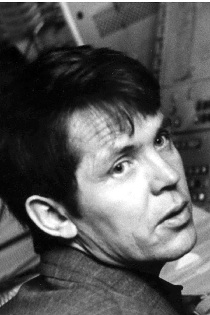

Шеромов Михаил Александрович (1939 – 2021)

Опытный научный сотрудник-исследователь, способный практически решать инженерные задачи проектирования аппаратуры для работы с синхротронным излучением.

Михаил Александрович начал свою работу в Институте ядерной физики СО АН СССР в 1960 году токарем в мастерских. Через год был переведен в научную лабораторию, где за короткое время стал лаборантом самой высокой квалификации.

В 1964 году поступил на учебу в Московский авиационный технологический институт, после окончания которого продолжил работу в ИЯФ, с 1981 года – в должности руководителя группы, а с 1983 года - старшего научного сотрудника.

М.А. Шеромов инициативно участвовал в постановке и проведении совместных работ с другими институтами РАН в области использования синхротронного излучения (СИ). При его активном участии были разработаны и созданы экспериментальные станции для реализации популярных научных методик с использованием СИ. Среди них станция EXAFS-спектроскопии, станция рентгенофлуоресцентного элементного анализа, рентгеновской микроскопии, станция рентгеновской дифракции с временным разрешением «Дифракционное кино». На этих станциях проводилась большая часть всех исследовательских работ Сибирского центра СИ.

Михаил Александрович также был ведущим сотрудником по проектированию каналов вывода СИ на накопителях ВЭПП-3 и ВЭПП-4. Под его руководством было построено здание бункера СИ ВЭПП-4 (здание 40). Он являлся одном из главных исполнителей во многих международных проектах и контрактах, выполняемых в лабораториях Института.

Руководил в лаборатории большой группой высококвалифицированных специалистов, пользовался авторитетом и уважением коллег, без его рекомендаций не принималось ни одно сложное решение в лаборатории.

Был соавтором более 180 научных работ.

В 1979 году на работу в ИЯФ пришла супруга М.А. Шеромова – Валентина Андреевна Шеромова. 25 лет, до выхода на пенсию в 2004 году, она отработала на одном месте – в канцелярии Института, с 1983 г. – в должности заведующей.

В 1979 году на работу в ИЯФ пришла супруга М.А. Шеромова – Валентина Андреевна Шеромова. 25 лет, до выхода на пенсию в 2004 году, она отработала на одном месте – в канцелярии Института, с 1983 г. – в должности заведующей.

Их дети, дочь Татьяна и сын Дмитрий, также были сотрудниками ИЯФ. Татьяна после окончания школы, в 1991-1993 гг., была лаборантом. Дмитрий трудовой путь в ИЯФ начал в 1984 г. слесарем механосборочных работ экспериментального производства, затем был водителем автомобиля. С 1994 г. по 2008 г., до своего увольнения – лаборант лаб. 8-0.